-

【書籍】ぼくらの自由がうばわれる時 第二次世界大戦の日系アメリカ人の物語

¥2,750

【 試し読み公開中:https://hanmoto9.tameshiyo.me/9784909125682 】 日系アメリカ人俳優ジョージ・タケイが体験した 第二次世界大戦中の日系アメリカ人強制収容所の生活 1942年2月19日 5歳だったジョージ・タケイの人生は、 この日の前と後では永遠に変わってしまいました。 真珠湾が攻撃されたことで、アメリカ合衆国政府は、日系人(日本からのアメリカ移民とその子孫)は全員、アメリカの敵だと言いました。ジョージもジョージの家族も、だれもなにも悪いことはしていませんでした。つまりどんな意味でも、他のアメリカ人と同じだったのです。しかし彼らは、戦争を仕掛けてきた敵国の人たちと同じ顔をしていた。だから強制的に家から追い出されたのです。 『ぼくらの自由がうばわれる時』は、『スター・トレック』の俳優で社会活動家であり、アメリカの象徴でもあるジョージ・タケイが、第二次世界大戦の日系アメリカ人強制収容所でどう育ったかを記した本です。ジョージのパパとママが、「新しい家」でどうやって自分の子どもたちの安全を確保したのか─サンタアナの競馬場でも、ローワー収容所の湿地でも、そして人里離れたトゥーリ・レイクでも、周囲は鉄条網と武装した兵士によって監視されていたのでした。 児童図書ギルド( Junior Library Guild )推奨本 文:ジョージ・タケイ(George Takei) 公民権活動家、SNSインフルエンサー、グラミー賞候補レコードアーティスト、ニューヨークタイムズ・ベストセラー作家、そして60年以上のキャリアを持つ草分け的俳優です。彼が出演した映画は40本以上、TVドラマの出演は数百におよびます。中でも有名なのは『宇宙大作戦(スタートレック)』でのヒカル・スールー役(日本語吹き替え版では「ミスター・カトー」役)でしょう。この成功を足場にして、彼はLGBTQ+の人権や結婚の平等(同性婚法制化)を求める社会運動も闘ってきました。社会正義を求める彼の思いは個人的な体験から発しています。第二次世界大戦中、子どもだったジョージが、他の12万5千人以上の日系アメリカ人と同じく、不当にアメリカ政府の強制収容所に収監されたことです。彼は現在、全米日系人博物館の名誉理事長を務めています。また日米友好委員会の理事も務めました。2004年には日米関係への貢献に対して天皇から旭日小綬章を贈られています。 絵:ミッシェル・リー(Michelle Lee) イラストレーター、作家。初めて鉛筆を握った時から絵を描いていたそうです。彼女が絵を担当した『My Love for You Is Always(あなたへの愛はいつまでも)』(作 Gillian Sze ジリアン・ズィー)は歴史あるアメリカの書評誌《Kirkus Reviews》や《BookPage》から星付き評価を受けています。同じくロサンゼルス在住のアジア系アメリカ人として、ミシェルはこのジョージ・タケイの物語に自らを重ねています。彼女がいま住んでいるところ、仕事をしている場所は、この物語が始まり、そして最後に戻る場所と同じ地域なのです。 訳:北丸雄二(きたまるゆうじ) ジャーナリスト、作家。中日新聞(東京新聞)ニューヨーク支局長から1996年に独立。在NY25年を経た2018年に拠点を東京に移す。東京新聞で『本音のコラム』連載のほか、ラジオやネット番組などで日米時事評論やニュース解説を行う。訳書に絵本『ぼくらのサブウェイ・ベイビー』、青少年向け歴史書『LGBTヒストリーブック』(共にサウザンブックス社)など。評論『愛と差別と友情とLGBTQ+ 』(人々舎)では《紀伊國屋大賞 2022》2位受賞。今冬には次作評論集『このクイアな世界』(仮題)刊行予定。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/mylostfreedom/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に発送します。 《この書籍について》 書名:ぼくらの自由がうばわれる時 第二次世界大戦の日系アメリカ人の物語 文:ジョージ・タケイ 絵:ミッシェル・リー 訳:北丸雄二 発行年:2025年11月 ジャンル:児童書・絵本・ノンフィクション 仕様:A4変形判/50ページ/4色/上製本 ISBN:978-4-909125-68-2

-

【書籍】一橋大学アウティング事件がつむいだ変化と希望 一〇年の軌跡

¥2,530

【 試し読み公開中:https://hanmoto9.tameshiyo.me/9784909125675 】 事件を風化させず、未来へつないでいくために LGBTQ+活動団体代表、大学教員、ジェンダー/セクシュアリティ研究者、市民団体職員、ライター、新聞記者など、それぞれの視点で綴った事件の記録と次世代へのメッセージ 【目次】 はじめに:一橋大学アウティング事件がつむいだ変化と希望 一〇年の軌跡(松中 権) 第一部 一橋大学アウティング事件と家族と友人 第一章:一橋大学アウティング事件の経緯、主要な訴訟期日など(松中 権) 第二章:彼が遺した「黄色い一枚の絵」、家族や友人の「希望」を、未来につなぐために(松中 権) 第二部 一橋大学アウティング事件と大学 第三章:ハラスメントと大学と学生―研究と教育を支える環境とは(本田恒平) 第四章:事件報道後、大学の内部では何が始まったのか(太田美幸) 第五章:アカデミアの宿題―アウティング事件が大学に問いかけるもの(川口 遼) 第六章:国立市の動き くにたち男女平等参画ステーション・パラソル(木山直子) 第三部 一橋大学アウティング事件と社会 第七章:『あいつゲイだって アウティングはなぜ問題なのか?』出版後の反応―アウティングしてしまう側の視点を考える(松岡宗嗣) 第八章:報道の現場から―社会に問いかけた課題と「現在地」(奥野 斐) 第九章:一橋大学アウティング事件を契機とした「アウティング」に対応する法制度の展開(神谷悠一) 第一〇章:一橋大学アウティング事件から一〇年。彼が生きたいと願った未来へと、一〇年間でどこまで近づけたのか(松中 権) 付録:「彼は私」でした。一橋大学アウティング事件で、電通を辞めて向き合ったひとつの感情(松中 権) 編著:松中権(まつなか・ごん) 一九七六年、金沢市生まれ。ゲイ当事者。認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ代表。一橋大学法学部卒業後、二〇〇一年に電通入社。二〇一〇年にNPO法人を仲間たちと設立し、LGBTQ+と社会をつなぐ場づくりの活動を展開。二〇一六年に第七回若者力大賞「ユースリーダー賞」受賞。二〇一七年に一六年間勤めた電通を退社し、二足のわらじからNPO専任代表に。誰にとっても安心・安全な一橋大学を目指し卒業生らと「プライドブリッジ」を立ち上げるとともに、インクルーシブな職場づくり(work with Pride)や、結婚の平等(同性婚の法制化)等にも取り組む。NHKドキュメンタリー番組『カラフルファミリー』が話題に。金沢レインボープライド 共同代表/NOTOTO.共同代表/新公益連盟 理事/東京大学総長室アドバイザー。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/outing/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に発送します。 《この書籍について》 書名:一橋大学アウティング事件がつむいだ変化と希望 10年の軌跡 編著:松中 権 著:本田恒平、太田美幸、川口 遼、木山直子、松岡宗嗣、奥野 斐、神谷悠一 仕様:並製本・四六版・全1C・273頁 ジャンル:単行本・社会問題・LGBTQ ISBN:978-4-909125-67-5

-

【電子書籍】一橋大学アウティング事件がつむいだ変化と希望 一〇年の軌跡

¥2,200

【 試し読み公開中:https://hanmoto9.tameshiyo.me/9784909125675 】 《電子書籍のお届けについて》 EPUBファイル、PDFファイルでの納品となります。 購入された方には電子書籍ダウンロード用のリンクをメールでお送りいたします。リンクをクリックすると画像認証のページが立ち上がりますので、画像に表示されている文字をフォームに入力し、ファイルをダウンロードしてください。 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《電子書籍の読み方について》 当サイトで販売している電子書籍ファイルは、パソコンやスマートフォン、電子書籍専用端末などお好きな端末の電子書籍リーダーアプリでご覧いただけます。 くわしくはこちらをご覧ください。 http://thousandsofbooks.jp/faq/#ebook 事件を風化させず、未来へつないでいくために LGBTQ+活動団体代表、大学教員、ジェンダー/セクシュアリティ研究者、市民団体職員、ライター、新聞記者など、それぞれの視点で綴った事件の記録と次世代へのメッセージ 【目次】 はじめに:一橋大学アウティング事件がつむいだ変化と希望 一〇年の軌跡(松中 権) 第一部 一橋大学アウティング事件と家族と友人 第一章:一橋大学アウティング事件の経緯、主要な訴訟期日など(松中 権) 第二章:彼が遺した「黄色い一枚の絵」、家族や友人の「希望」を、未来につなぐために(松中 権) 第二部 一橋大学アウティング事件と大学 第三章:ハラスメントと大学と学生―研究と教育を支える環境とは(本田恒平) 第四章:事件報道後、大学の内部では何が始まったのか(太田美幸) 第五章:アカデミアの宿題―アウティング事件が大学に問いかけるもの(川口 遼) 第六章:国立市の動き くにたち男女平等参画ステーション・パラソル(木山直子) 第三部 一橋大学アウティング事件と社会 第七章:『あいつゲイだって アウティングはなぜ問題なのか?』出版後の反応―アウティングしてしまう側の視点を考える(松岡宗嗣) 第八章:報道の現場から―社会に問いかけた課題と「現在地」(奥野 斐) 第九章:一橋大学アウティング事件を契機とした「アウティング」に対応する法制度の展開(神谷悠一) 第一〇章:一橋大学アウティング事件から一〇年。彼が生きたいと願った未来へと、一〇年間でどこまで近づけたのか(松中 権) 付録:「彼は私」でした。一橋大学アウティング事件で、電通を辞めて向き合ったひとつの感情(松中 権) 編著:松中権(まつなか・ごん) 一九七六年、金沢市生まれ。ゲイ当事者。認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ代表。一橋大学法学部卒業後、二〇〇一年に電通入社。二〇一〇年にNPO法人を仲間たちと設立し、LGBTQ+と社会をつなぐ場づくりの活動を展開。二〇一六年に第七回若者力大賞「ユースリーダー賞」受賞。二〇一七年に一六年間勤めた電通を退社し、二足のわらじからNPO専任代表に。誰にとっても安心・安全な一橋大学を目指し卒業生らと「プライドブリッジ」を立ち上げるとともに、インクルーシブな職場づくり(work with Pride)や、結婚の平等(同性婚の法制化)等にも取り組む。NHKドキュメンタリー番組『カラフルファミリー』が話題に。金沢レインボープライド 共同代表/NOTOTO.共同代表/新公益連盟 理事/東京大学総長室アドバイザー。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/outing/ 《書籍のお届けについて》 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《この書籍について》 書名:一橋大学アウティング事件がつむいだ変化と希望 10年の軌跡 編著:松中 権 著:本田恒平、太田美幸、川口 遼、木山直子、松岡宗嗣、奥野 斐、神谷悠一 仕様:並製本・四六版・全1C・273頁 ジャンル:単行本・社会問題・LGBTQ ISBN:978-4-909125-67-5

-

【書籍】僕は、私は、トランスジェンダーです

¥2,530

【 試し読み公開中:https://hanmoto.tameshiyo.me/9784909125613 】 自分を恥じたり嫌悪することなく生きたい 韓国発、トランスジェンダー当事者が語るコミックエッセイ 2人のトランスジェンダーが セクシュアリティについての悩みや解決策をオープンに綴る トランスジェンダーの男性マラン、トランスジェンダーの女性シャイエン。2人の当事者がオープンに語る、韓国生まれのコミック・エッセイ。 多くの人と同じように、この2 人もそれぞれの幸せのために一生懸命生きていて、ときには失敗することも間違うこともある平凡な人たちです。ただ違うのは、セクシュアリティに対する悩み が続いているということ。 自分のセクシュアリティに悩む人、セクシュアル・マイノリティの声を聞いて応援したい人に、新たな学びと勇気を与えてくれる、等身大の温かな物語。 本書は2020年12月に韓国の同一の出版社から同時に発行された2冊の本を1冊にしたものです。著者の二人、マランとシャイエンはそれぞれトランスジェンダーかつ性別違和(以前は性同一性障害という診断名)を抱えたことで、性別移行しました。その移行過程をメモワール/回想録として描いていますが、それだけでなく、移行する前後や途中で感じたり考えた「様々な思い」をも描いています。 多くが平坦な人生ではない性別違和を抱える当事者にとって暗闇の中の小さな「明かり」になるように、また性別違和が何なのかよくわかっていない人々へ当事者の実態を示すために、この本は出版されました。 著:マラン(말랑) 女性の体を持って生まれたが、男性として生きるトランスジェンダーの男性。男性としても、女性としても生きた経験を持つこともあり、どんな性的指向、性自認の人からの恋愛相談でも受け入れることができる。トランスジェンダーは伝説上の人物ではなく、どこにでもいる平凡な人だということを世の中に知らせるための活動を継続中。いつか性別で人を区別しない社会、外見とは関係なく個人のジェンダーが尊重される社会が来ることを夢見ている。 著:シャイエン(샤이앤) 大学で生物学を専攻し、研究室に籍を置いていたが、辞めてからは自分のアイデンティティを見つめる旅に出る。そこで経験したさまざまなことや感情を記録して、同じような冒険に旅立つ人たちの力になりたくて絵を描くことに。自分を愛することは決して簡単じゃないが、自分をあるがままに見て、そこからさらに一歩踏み出して、そんな答えのない旅は本当に貴重なものだといつも心に刻んでいる。今は絵を描いたり、バンドでドラムを叩いたり、水泳に没頭したりする日々を送っている。 訳:吉良佳奈江(きら・かなえ) 韓国語翻訳者。1971 年静岡県生まれ。東京外国語大学日本語学科、朝鮮語学科卒。おもな翻訳に『大邱の夜、ソウルの夜』(ころから)、『カッコの多い手紙』(書肆侃侃房)など。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/mallang-syaiaen/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に発送します。 《この書籍について》 名:僕は、私は、トランスジェンダーです 作:マラン、シャイエン 訳:吉良佳奈江 発行年:2025年5月 ジャンル:コミックエッセイ・ノンフィクション 仕様:四六判/346ページ/4色/並製本 ISBN:978-4-909125-61-3

-

【電子書籍】僕は、私は、トランスジェンダーです

¥2,200

【 試し読み公開中:https://hanmoto.tameshiyo.me/9784909125613 】 《電子書籍のお届けについて》 PDFファイルでの納品となります。 購入された方には電子書籍ダウンロード用のリンクをメールでお送りいたします。リンクをクリックすると画像認証のページが立ち上がりますので、画像に表示されている文字をフォームに入力し、ファイルをダウンロードしてください。 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《電子書籍の読み方について》 当サイトで販売している電子書籍ファイルは、パソコンやスマートフォン、電子書籍専用端末などお好きな端末の電子書籍リーダーアプリでご覧いただけます。 くわしくはこちらをご覧ください。 http://thousandsofbooks.jp/faq/#ebook 自分を恥じたり嫌悪することなく生きたい 韓国発、トランスジェンダー当事者が語るコミックエッセイ 2人のトランスジェンダーが セクシュアリティについての悩みや解決策をオープンに綴る トランスジェンダーの男性マラン、トランスジェンダーの女性シャイエン。2人の当事者がオープンに語る、韓国生まれのコミック・エッセイ。 多くの人と同じように、この2 人もそれぞれの幸せのために一生懸命生きていて、ときには失敗することも間違うこともある平凡な人たちです。ただ違うのは、セクシュアリティに対する悩み が続いているということ。 自分のセクシュアリティに悩む人、セクシュアル・マイノリティの声を聞いて応援したい人に、新たな学びと勇気を与えてくれる、等身大の温かな物語。 本書は2020年12月に韓国の同一の出版社から同時に発行された2冊の本を1冊にしたものです。著者の二人、マランとシャイエンはそれぞれトランスジェンダーかつ性別違和(以前は性同一性障害という診断名)を抱えたことで、性別移行しました。その移行過程をメモワール/回想録として描いていますが、それだけでなく、移行する前後や途中で感じたり考えた「様々な思い」をも描いています。 多くが平坦な人生ではない性別違和を抱える当事者にとって暗闇の中の小さな「明かり」になるように、また性別違和が何なのかよくわかっていない人々へ当事者の実態を示すために、この本は出版されました。 著:マラン(말랑) 女性の体を持って生まれたが、男性として生きるトランスジェンダーの男性。男性としても、女性としても生きた経験を持つこともあり、どんな性的指向、性自認の人からの恋愛相談でも受け入れることができる。トランスジェンダーは伝説上の人物ではなく、どこにでもいる平凡な人だということを世の中に知らせるための活動を継続中。いつか性別で人を区別しない社会、外見とは関係なく個人のジェンダーが尊重される社会が来ることを夢見ている。 著:シャイエン(샤이앤) 大学で生物学を専攻し、研究室に籍を置いていたが、辞めてからは自分のアイデンティティを見つめる旅に出る。そこで経験したさまざまなことや感情を記録して、同じような冒険に旅立つ人たちの力になりたくて絵を描くことに。自分を愛することは決して簡単じゃないが、自分をあるがままに見て、そこからさらに一歩踏み出して、そんな答えのない旅は本当に貴重なものだといつも心に刻んでいる。今は絵を描いたり、バンドでドラムを叩いたり、水泳に没頭したりする日々を送っている。 訳:吉良佳奈江(きら・かなえ) 韓国語翻訳者。1971 年静岡県生まれ。東京外国語大学日本語学科、朝鮮語学科卒。おもな翻訳に『大邱の夜、ソウルの夜』(ころから)、『カッコの多い手紙』(書肆侃侃房)など。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/mallang-syaiaen/ 《書籍のお届けについて》 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《この書籍について》 名:僕は、私は、トランスジェンダーです 作:マラン、シャイエン 訳:吉良佳奈江 発行年:2025年5月 ジャンル:コミックエッセイ・ノンフィクション 仕様:四六判/346ページ/4色/並製本 ISBN:978-4-909125-61-3

-

【書籍】ストレート・アップ 世界一の女子ラグビーセブンズ選手ルビー・トゥイ

¥3,080

【 試し読み公開中:https://hanmoto9.tameshiyo.me/9784909125590 】 自分の限界を決めない! 虐待、暴力を乗り越えて世界のラグビー選手へ パパもママも大好きだけど、家庭は心安らぐ場ではなかった。アルコール依存症のパパと、家庭内暴力に苦しむママの元で、子ども時代からルビーは生き延びることに必死だった。それでも道を誤らなかったのは、祖父母をはじめとするサモア側家族の豊かな愛情、そして得意なスポーツのおかげだった。 やがでラグビーに出会い、自分の居場所を見つけるが、女子ラグビーで食べていくのは夢のまた夢の時代。だが、ルビーはあきらめない。次から次へと襲う困難にも常に自分に正直に全身全霊で立ち向かっていく。 いつも本気で生き抜いて夢を形にしてきた、最高に強く輝いているルビー・トゥイの半生。 著:ルビー・トゥイ(Ruby Tui) ニュージーランドのプロラグビー選手。2016 年リオ五輪で銀メダル獲得。2017 年ニュージーランドのセブンズ女子代表チーム(ブラックファーンズ・セブンズ)プレイヤー・オブ・ザ・イヤー受賞。2018 年ラグビーワールドカップ・セブンズ優勝。2019 年ラグビーセブンズ・プレイヤー・オブ・ザ・イヤー受賞。2020 年東京五輪(2021 年に開催)で金メダル獲得。2021 年ラグビーワールドカップ(2022 年に開催)優勝。 2022 年より開催されているスーパーラグビー・アウピキ(女子スーパーラグビー)にてチーフス・マナワで出場し優勝、同年にニュージーランド15 人制女子代表ブラックファーンズにデビュー。 選手としての活動のほか、スカイTV のスポーツコメンテーター、ニュージーランドの子どもたちのサポートグループを作り、自身のメンタルヘルスについて正直に話せる場を提供する事に力を入れている。公的な問題について発言することで変化を起こし、仲間にやる気と感謝を示すことを、彼女は自分の足跡を残す方法としている。ラグビーのメンタルヘルス・プログラム「HeadFirst」のアンバサダーも務めている。 訳:阿辻香子(あつじ・きょうこ) 大阪生まれ。16 歳でニュージーランドに留学し10 年滞在したのち、現在は台湾・台北在住。フリーランスの台湾情報ブロガー、ライター、通訳、翻訳者。ブログ・ライター名義はCoco。2019 年ワールドラグビー女子セブンズシリーズ北九州大会・イングランド代表チームリエゾン(帯同スタッフ)、2019 年ラグビーワールドカップ日本大会・サモア代表チーム帯同通訳、2021 年(2022 年開催)女子ラグビーワールドカップニュージーランド大会・SNS コンテンツ作成者。 Instagram:@cocointwgram X Coco@台湾ブロガーアカウント:@cocointw X Coco Rugby account:@cocoderasta1112 個人ブログ:cocointwblog 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/straightup/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に発送します。 《この書籍について》 書名:ストレート・アップ 著:ルビー・トゥイ 訳:阿辻香子 発行年:2025年2月 ジャンル:ノンフィクション・自伝・スポーツ 仕様:A5判/392ページ/並製 ISBN:978-4-909125-59-0

-

【電子書籍】ストレート・アップ 世界一の女子ラグビーセブンズ選手ルビー・トゥイ

¥2,860

【 試し読み公開中:https://hanmoto9.tameshiyo.me/9784909125590 】 《電子書籍のお届けについて》 PDFファイルでの納品となります。 購入された方には電子書籍ダウンロード用のリンクをメールでお送りいたします。リンクをクリックすると画像認証のページが立ち上がりますので、画像に表示されている文字をフォームに入力し、ファイルをダウンロードしてください。 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《電子書籍の読み方について》 当サイトで販売している電子書籍ファイルは、パソコンやスマートフォン、電子書籍専用端末などお好きな端末の電子書籍リーダーアプリでご覧いただけます。 くわしくはこちらをご覧ください。 http://thousandsofbooks.jp/faq/#ebook 自分の限界を決めない! 虐待、暴力を乗り越えて世界のラグビー選手へ パパもママも大好きだけど、家庭は心安らぐ場ではなかった。アルコール依存症のパパと、家庭内暴力に苦しむママの元で、子ども時代からルビーは生き延びることに必死だった。それでも道を誤らなかったのは、祖父母をはじめとするサモア側家族の豊かな愛情、そして得意なスポーツのおかげだった。 やがでラグビーに出会い、自分の居場所を見つけるが、女子ラグビーで食べていくのは夢のまた夢の時代。だが、ルビーはあきらめない。次から次へと襲う困難にも常に自分に正直に全身全霊で立ち向かっていく。 いつも本気で生き抜いて夢を形にしてきた、最高に強く輝いているルビー・トゥイの半生。 著:ルビー・トゥイ(Ruby Tui) ニュージーランドのプロラグビー選手。2016 年リオ五輪で銀メダル獲得。2017 年ニュージーランドのセブンズ女子代表チーム(ブラックファーンズ・セブンズ)プレイヤー・オブ・ザ・イヤー受賞。2018 年ラグビーワールドカップ・セブンズ優勝。2019 年ラグビーセブンズ・プレイヤー・オブ・ザ・イヤー受賞。2020 年東京五輪(2021 年に開催)で金メダル獲得。2021 年ラグビーワールドカップ(2022 年に開催)優勝。 2022 年より開催されているスーパーラグビー・アウピキ(女子スーパーラグビー)にてチーフス・マナワで出場し優勝、同年にニュージーランド15 人制女子代表ブラックファーンズにデビュー。 選手としての活動のほか、スカイTV のスポーツコメンテーター、ニュージーランドの子どもたちのサポートグループを作り、自身のメンタルヘルスについて正直に話せる場を提供する事に力を入れている。公的な問題について発言することで変化を起こし、仲間にやる気と感謝を示すことを、彼女は自分の足跡を残す方法としている。ラグビーのメンタルヘルス・プログラム「HeadFirst」のアンバサダーも務めている。 訳:阿辻香子(あつじ・きょうこ) 大阪生まれ。16 歳でニュージーランドに留学し10 年滞在したのち、現在は台湾・台北在住。フリーランスの台湾情報ブロガー、ライター、通訳、翻訳者。ブログ・ライター名義はCoco。2019 年ワールドラグビー女子セブンズシリーズ北九州大会・イングランド代表チームリエゾン(帯同スタッフ)、2019 年ラグビーワールドカップ日本大会・サモア代表チーム帯同通訳、2021 年(2022 年開催)女子ラグビーワールドカップニュージーランド大会・SNS コンテンツ作成者。 Instagram:@cocointwgram X Coco@台湾ブロガーアカウント:@cocointw X Coco Rugby account:@cocoderasta1112 個人ブログ:cocointwblog 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/straightup/ 《書籍のお届けについて》 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《この書籍について》 書名:ストレート・アップ 著:ルビー・トゥイ 訳:阿辻香子 発行年:2025年2月 ジャンル:ノンフィクション・自伝・スポーツ 仕様:A5判/392ページ/並製 ISBN:978-4-909125-59-0

-

【書籍】おばあちゃんのガールフレンド

¥2,750

【 試し読み公開中:https://hanmoto9.tameshiyo.me/9784909125552 】 次世代にバトンを繋ぐ 17名のレズビアンたちの声 本書は、55歳から83歳(インタビュー当時)までの年齢層、社会階層、職業、生活地域の異なるレズビアン17名へのインタビューをまとめたものである。 台湾では2019年に同性婚が合法化される過程で、多くの当事者がカミングアウトし、可視化された。教育現場でもジェンダー平等教育が進められ、若い当事者の意識や周囲の環境には著しい変化が見られる。だが、55歳以上の中高年の当事者は未だに声を上げにくく、彼ら彼女らに対するイメージも固定化されがちであった。LGBTQへの理解が不十分で、嫌悪感情も根強かった時代に不幸で孤独な日々を過ごしていたのではないかと考えられていたのである。だが実際、本書に登場する17名のレズビアンを見ると、著名な歌手から初期のレズビアン運動をリードした教員、結婚して子供のいる人、アメリカや日本で生活した人まで実に様々で、困難な時代をたくましく生きぬき、多彩な人生を送ってきたことがわかる。彼女たちの存在が次の世代にバトンを渡したことは確かだ。 インタビューを文章にまとめたのは、ホットライン協会のメンバーやボランティア、ライター、大学院生などで、レズビアンだけでなくゲイやバイセクシュアルも参加している。「序文」も充実しており、これまで知られていなかったレズビアン運動史の前史を明らかにした功績は大きい。 日本でもLGBTQというと、声を上げやすいのは若者世代であり、青少年支援の団体も広がっているが、55歳以上の当事者の存在は見えにくい。だからこそ、本書はクローゼットから出づらい中高年のレズビアンに連帯のメッセージを届け、この世代ならではの課題を共有することができるのではないだろうか。 著:台湾同志ホットライン協会 1998年6月設立。台湾におけるセクシュアル・マイノリティの人権平等を求める運動<同志平権運動>にフォーカスし、LGBTQ+当事者を取り巻く状況の改善に取り組む、台湾で最も歴史ある、全国規模の同志支援組織。電話相談、エイズ、家庭、教育、中高年セクシュアル・マイノリティ、性別平等、セックス、トランスジェンダーなどをテーマに活動するワーキンググループのほか、台湾南部で当事者支援を行う南部オフィスも開設している。13名の専任職員が400名を超えるボランティアスタッフを率いて、セクシュアル・マイノリティに関するあらゆる問題に取り組み、地域奉仕活動を推進する。 訳:小島あつ子 隣国台湾への興味と台湾映画好きが高じて、2015年に未公開・権利切れ台湾映画の自主上映活動を行う「台湾映画同好会」を立ち上げる。現在は個人で活動中。2017年より台湾映画の特集上映等でSNSの中の人やパンフレット編集・執筆、コーディネーターなどを担当。翻訳本に『筆録 日常対話 私と同性を愛する母と』(サウザンブックス社)、『生理を、仕事にする:台湾の生理を変えた女性起業家たち』(アジュマブックス)、共訳本に『書店本事 台湾書店主43のストーリー』(サウザンブックス社)。映画『日常対話』『狼が羊に恋をするとき』個人配給、『赤い糸 輪廻のひみつ』共同配給。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/grandmasgf/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に発送します。 《この書籍について》 書名:おばあちゃんのガールフレンド 著:台湾同志ホットライン協会 訳:小島あつ子 発行年:2024年11月 ジャンル:ノンフィクション 仕様:四六判/392ページ/並製 ISBN:978-4-909125-55-2

-

【電子書籍】おばあちゃんのガールフレンド

¥2,640

【 試し読み公開中:https://hanmoto9.tameshiyo.me/9784909125552 】 《電子書籍のお届けについて》 EPUBファイル、PDFファイルでの納品となります。 購入された方には電子書籍ダウンロード用のリンクをメールでお送りいたします。リンクをクリックすると画像認証のページが立ち上がりますので、画像に表示されている文字をフォームに入力し、ファイルをダウンロードしてください。 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《電子書籍の読み方について》 当サイトで販売している電子書籍ファイルは、パソコンやスマートフォン、電子書籍専用端末などお好きな端末の電子書籍リーダーアプリでご覧いただけます。 くわしくはこちらをご覧ください。 http://thousandsofbooks.jp/faq/#ebook 次世代にバトンを繋ぐ 17名のレズビアンたちの声 本書は、55歳から83歳(インタビュー当時)までの年齢層、社会階層、職業、生活地域の異なるレズビアン17名へのインタビューをまとめたものである。 台湾では2019年に同性婚が合法化される過程で、多くの当事者がカミングアウトし、可視化された。教育現場でもジェンダー平等教育が進められ、若い当事者の意識や周囲の環境には著しい変化が見られる。だが、55歳以上の中高年の当事者は未だに声を上げにくく、彼ら彼女らに対するイメージも固定化されがちであった。LGBTQへの理解が不十分で、嫌悪感情も根強かった時代に不幸で孤独な日々を過ごしていたのではないかと考えられていたのである。だが実際、本書に登場する17名のレズビアンを見ると、著名な歌手から初期のレズビアン運動をリードした教員、結婚して子供のいる人、アメリカや日本で生活した人まで実に様々で、困難な時代をたくましく生きぬき、多彩な人生を送ってきたことがわかる。彼女たちの存在が次の世代にバトンを渡したことは確かだ。 インタビューを文章にまとめたのは、ホットライン協会のメンバーやボランティア、ライター、大学院生などで、レズビアンだけでなくゲイやバイセクシュアルも参加している。「序文」も充実しており、これまで知られていなかったレズビアン運動史の前史を明らかにした功績は大きい。 日本でもLGBTQというと、声を上げやすいのは若者世代であり、青少年支援の団体も広がっているが、55歳以上の当事者の存在は見えにくい。だからこそ、本書はクローゼットから出づらい中高年のレズビアンに連帯のメッセージを届け、この世代ならではの課題を共有することができるのではないだろうか。 著:台湾同志ホットライン協会 1998年6月設立。台湾におけるセクシュアル・マイノリティの人権平等を求める運動<同志平権運動>にフォーカスし、LGBTQ+当事者を取り巻く状況の改善に取り組む、台湾で最も歴史ある、全国規模の同志支援組織。電話相談、エイズ、家庭、教育、中高年セクシュアル・マイノリティ、性別平等、セックス、トランスジェンダーなどをテーマに活動するワーキンググループのほか、台湾南部で当事者支援を行う南部オフィスも開設している。13名の専任職員が400名を超えるボランティアスタッフを率いて、セクシュアル・マイノリティに関するあらゆる問題に取り組み、地域奉仕活動を推進する。 訳:小島あつ子 隣国台湾への興味と台湾映画好きが高じて、2015年に未公開・権利切れ台湾映画の自主上映活動を行う「台湾映画同好会」を立ち上げる。現在は個人で活動中。2017年より台湾映画の特集上映等でSNSの中の人やパンフレット編集・執筆、コーディネーターなどを担当。翻訳本に『筆録 日常対話 私と同性を愛する母と』(サウザンブックス社)、『生理を、仕事にする:台湾の生理を変えた女性起業家たち』(アジュマブックス)、共訳本に『書店本事 台湾書店主43のストーリー』(サウザンブックス社)。映画『日常対話』『狼が羊に恋をするとき』個人配給、『赤い糸 輪廻のひみつ』共同配給。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/grandmasgf/ 《書籍のお届けについて》 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《この書籍について》 書名:おばあちゃんのガールフレンド 著:台湾同志ホットライン協会 訳:小島あつ子 発行年:2024年11月 ジャンル:ノンフィクション 仕様:四六判/392ページ/並製 ISBN:978-4-909125-55-2

-

【書籍】ジュリアンとウエディング

¥1,980

【 試し読み公開中:https://hanmoto9.tameshiyo.me/9784909125538 】 おばあちゃんといっしょにウエディングパーティーにでかけたジュリアン。 ともだちになったのはマリソル。 ふたりのはなよめ、かわいい犬、 ケーキいっぱいの会場、花とキスとダンス。 「ねえ、ぬけだしちゃおう」と、マリソル。 ところが、たいへん! こまったことに……。 そこでジュリアンがおもいついた、 いいこととは? ・2020年Publishers Weekly Best Children's Book of the Year受賞 ・カーカスレビュー、パブリッシャーウィークリー誌、ホーンブック誌(児童書の書評誌)などで絶賛! 文・絵:ジェシカ・ラブ(Jessica Love) ニューヨーク、ブルックリン在住。カリフォルニア大学サンタクルーズ校で版画制作とイラストレーションを学んだのち、演劇を学ぶためジュリアード・スクールへ進む。ニューヨークの舞台に立つ中で絵本制作をはじめた。前作『ジュリアンはマーメイド』で、ストーン・ウォール賞、ボローニャラガッツィ賞オペラプリマ部門受賞など、数々の賞に選ばれる。本書は、ケイト・グリーナウェイ賞候補、Indie Book Awards候補、パブリッシャーズウィークリー誌ベストブックなどに選ばれた。 作者ウェブサイト:https://jesslove.format.com/ 訳・横山 和江(よこやま かずえ) 埼玉県生まれ、山形市在住。訳書に『ジュリアンはマーメイド』(サウザンブックス社)、『スペルホーストのパペット人形』(偕成社)、『きみが生きるいまのおはなし』(文研出版)、『目で見ることばで話をさせて』(岩波書店)、『地球のことをおしえてあげる』『わたしの心のきらめき』(ともに鈴木出版)、『サディがいるよ』(福音館書店)など多数。やまねこ翻訳クラブ会員、JBBY会員。 X(旧twitter):https://twitter.com/SUGO_ohanasi Instagram:https://www.instagram.com/sugorokunosugo/ 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/julianwedding/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に発送します。 《この書籍について》 書名:ジュリアンとウエディング 文・絵:ジェシカ・ラブ 訳:横山和江 発行年:2024年11月 ジャンル:フィクション(絵本) 仕様:A4変型判/36ページ/上製 ISBN:978-4-909125-53-8 姉妹編『ジュリアンはマーメイド』 https://shop.thousandsofbooks.jp/items/28584246

-

【書籍】ジェンダークィア

¥3,520

【 試し読み公開中:https://hanmoto.tameshiyo.me/9784909125545 】 女の子にもなりたくないし、男の子にもなりたくない。 私はただ、自分自身でいたい。 クィア、ノンバイナリーのコミック作家マイア・コベイブの自叙伝。 自身の生い立ち。幼少期から思春期で過ごした環境、そして、青年期にかけてクィアをテーマにした音楽や漫画、ファンタジー作品と出会い、自身の性のあり方に向き合い出すことで、生まれた、気づき、葛藤、戸惑いを丁寧に描く。 ひとりの人間の、ありのままの記録。 成長の過程で経験する身体の変化や、家族や身近な人たちとの関わり合いや、多様なジェンダーのあり方の実践する人たちとの対話を重ねていく中で、自らのジェンダーやセクシュアリティのあり方をどのように表現したら良いのかを模索し、「彼」および「彼女」の二元論に巻き込まれてしまう人称代名詞に対して違和感を抱き、「ノンバイナリー ・ジェンダー」というジェンダー自認を持つにいたっています。 マイアにとって初の長編作品となる本作は、ノンバイナリー ・ジェンダーとして生きる人の等身大の姿と経験を映し出しており、性別二元論の枠組みを窮屈に感じる人、社会の中で強制されるジェンダー規範に対して違和感を抱く人、自分自身のあり方を偽らずに生きたいと願う人の心に共鳴する要素に充ちています。 2020年 アメリカ図書館協会 アレックス賞受賞 2020年 ストーンウォール図書賞名誉賞(ノンフィクション部門)受賞 著:マイア・コベイブ(Maia Kobabe) アメリカのコミック作家。クィア、ノンバイナリー・ジェンダー、そして無性愛者。カリフォルニア美術大学のコミック専攻で修士号を取得。アイデンティティ、セクシュアリティ、反ファシズム、お伽話、ホームシックをテーマとした作品を手がける。『Gender Queer: A Memoir(ジェンダー・クィア 私として生きてきた日々)』はコベイブ初の長編作品で、2020年にアメリカ図書館協会の一部門であるヤングアダルト図書館サービス協会アレックス賞(12歳から18歳のヤングアダルトにとりわけ好まれる成人向け書籍10冊に贈られる賞)、ストーンウォール賞(LGBTQに関する優れた英語圏の作品対象)イスラエル・フィッシュマン・ノンフィクション部門名誉賞を受賞。 HP:https://redgoldsparkspress.com Instagram:@redgoldsparks 訳:小林美香(こばやし・みか) 写真・ジェンダー表象研究。大学や各種学校で教鞭をとるほかに、国内外の雑誌などへの寄稿や編集、翻訳などを手がける。展覧会、ワークショップの企画や、写真で制作活動を行う人を対象としてコンサルティングを手がけている。著書に『ジェンダー目線の広告観察』(現代書館、2023年)など。 Twitter:@marebitoedition Instagram:@mika__kobayashi 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/genderqueer/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に発送します。 《この書籍について》 書名:ジェンダー・クィア 私として生きてきた日々 作:マイア・コベイブ 訳:小林美香 仕様:A5変形版/並製本/256ページ/4色 発行年:2024年9月 ジャンル:外国文学/グラフィックノベル ISBN:978-4-909125-54-5

-

【電子書籍】ジェンダークィア

¥2,860

【 試し読み公開中:https://hanmoto.tameshiyo.me/9784909125545 】 《電子書籍のお届けについて》 PDFファイルでの納品となります。 購入された方には電子書籍ダウンロード用のリンクをメールでお送りいたします。リンクをクリックすると画像認証のページが立ち上がりますので、画像に表示されている文字をフォームに入力し、ファイルをダウンロードしてください。 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《電子書籍の読み方について》 当サイトで販売している電子書籍ファイルは、パソコンやスマートフォン、電子書籍専用端末などお好きな端末の電子書籍リーダーアプリでご覧いただけます。 くわしくはこちらをご覧ください。 http://thousandsofbooks.jp/faq/#ebook 女の子にもなりたくないし、男の子にもなりたくない。 私はただ、自分自身でいたい。 クィア、ノンバイナリーのコミック作家マイア・コベイブの自叙伝。 自身の生い立ち。幼少期から思春期で過ごした環境、そして、青年期にかけてクィアをテーマにした音楽や漫画、ファンタジー作品と出会い、自身の性のあり方に向き合い出すことで、生まれた、気づき、葛藤、戸惑いを丁寧に描く。 ひとりの人間の、ありのままの記録。 成長の過程で経験する身体の変化や、家族や身近な人たちとの関わり合いや、多様なジェンダーのあり方の実践する人たちとの対話を重ねていく中で、自らのジェンダーやセクシュアリティのあり方をどのように表現したら良いのかを模索し、「彼」および「彼女」の二元論に巻き込まれてしまう人称代名詞に対して違和感を抱き、「ノンバイナリー ・ジェンダー」というジェンダー自認を持つにいたっています。 マイアにとって初の長編作品となる本作は、ノンバイナリー ・ジェンダーとして生きる人の等身大の姿と経験を映し出しており、性別二元論の枠組みを窮屈に感じる人、社会の中で強制されるジェンダー規範に対して違和感を抱く人、自分自身のあり方を偽らずに生きたいと願う人の心に共鳴する要素に充ちています。 2020年 アメリカ図書館協会 アレックス賞受賞 2020年 ストーンウォール図書賞名誉賞(ノンフィクション部門)受賞 著:マイア・コベイブ(Maia Kobabe) アメリカのコミック作家。クィア、ノンバイナリー・ジェンダー、そして無性愛者。カリフォルニア美術大学のコミック専攻で修士号を取得。アイデンティティ、セクシュアリティ、反ファシズム、お伽話、ホームシックをテーマとした作品を手がける。『Gender Queer: A Memoir(ジェンダー・クィア 私として生きてきた日々)』はコベイブ初の長編作品で、2020年にアメリカ図書館協会の一部門であるヤングアダルト図書館サービス協会アレックス賞(12歳から18歳のヤングアダルトにとりわけ好まれる成人向け書籍10冊に贈られる賞)、ストーンウォール賞(LGBTQに関する優れた英語圏の作品対象)イスラエル・フィッシュマン・ノンフィクション部門名誉賞を受賞。 HP:https://redgoldsparkspress.com Instagram:@redgoldsparks 訳:小林美香(こばやし・みか) 写真・ジェンダー表象研究。大学や各種学校で教鞭をとるほかに、国内外の雑誌などへの寄稿や編集、翻訳などを手がける。展覧会、ワークショップの企画や、写真で制作活動を行う人を対象としてコンサルティングを手がけている。著書に『ジェンダー目線の広告観察』(現代書館、2023年)など。 Twitter:@marebitoedition Instagram:@mika__kobayashi 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/genderqueer/ 《書籍のお届けについて》 電子書籍ダウンロード用リンクのメールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《この書籍について》 書名:ジェンダー・クィア 私として生きてきた日々 作:マイア・コベイブ 訳:小林美香 仕様:A5変形版/並製本/256ページ/4色 発行年:2024年9月 ジャンル:外国文学/グラフィックノベル ISBN:978-4-909125-54-5

-

【書籍】ぼくに流れる氷

¥2,530

状況を変えるのはぼく次第。 恐怖に支配されるままなんてだめだ。 人生の手綱は自分でとるべきなんだ。 ゲイというセクシュアリティをどうしても受け入れることができない、高校生のダリオ。親友オスカルとは「秘密の関係」を楽しんでいたが、ある事件がきっかけでその関係が崩れ出していく。早くに両親を亡くしてしまい、たった一人の家族は毎週教会に通う祖母だけ。ゲイバレして、親友も家族もなくしてしまうことを恐れていたダリオにもやがて転機が訪れる。 著:マイク・ライトウッド(Mike Lightwood) ブロガー、翻訳家。ネットを通して知り合った若者たちの体験を下敷きに『ぼくを燃やす炎』(原題:El fuego en el que ardo)を書き上げて以来、続々と小説を発表。 Lo que nunca fuimos(ぼくたちが決してならなかったもの)で第1回 LGTBI 電子文学賞を受賞した。近年では SF、ユーモア小説を手掛けるなどジャンルを広げている。 翻訳:村岡直子(むらおか なおこ) 兵庫県出身、同志社大学文学部卒業。スペイン語翻訳者、講師、校正者。訳書に『雌犬』(ピラール・キンタナ著、国書刊行会)、『ガラスの虎たち』(トニ・ヒル著、小学館)、『ラスト・ウェイ・アウト』(フェデリコ・アシャット著、早川書房)、共訳書に『地政学の思考法』(ペドロ・バーニョス著、講談社)などがある。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/hielo/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に発送します。 《この書籍について》 書名:ぼくに流れる氷 作:マイク・ライトウッド(Mike Lightwood) 訳:村岡直子 発行年:2023年10月 仕様:四六判/並製本/602ページ ジャンル:フィクション(ヤング・アダルト15歳以上) ISBN:978-4-909125-45-3 姉妹編『ぼくを燃やす炎』

-

【電子書籍】ぼくに流れる氷

¥1,980

《電子書籍のお届けについて》 EPUBファイル、PDFファイルでの納品となります。 購入された方には電子書籍ダウンロード用のリンクをメールでお送りいたします。リンクをクリックすると画像認証のページが立ち上がりますので、画像に表示されている文字をフォームに入力し、ファイルをダウンロードしてください。 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《電子書籍の読み方について》 当サイトで販売している電子書籍ファイルは、パソコンやスマートフォン、電子書籍専用端末などお好きな端末の電子書籍リーダーアプリでご覧いただけます。 くわしくはこちらをご覧ください。 http://thousandsofbooks.jp/faq/#ebook 状況を変えるのはぼく次第。 恐怖に支配されるままなんてだめだ。 人生の手綱は自分でとるべきなんだ。 ゲイというセクシュアリティをどうしても受け入れることができない、高校生のダリオ。親友オスカルとは「秘密の関係」を楽しんでいたが、ある事件がきっかけでその関係が崩れ出していく。早くに両親を亡くしてしまい、たった一人の家族は毎週教会に通う祖母だけ。ゲイバレして、親友も家族もなくしてしまうことを恐れていたダリオにもやがて転機が訪れる。 著:マイク・ライトウッド(Mike Lightwood) ブロガー、翻訳家。ネットを通して知り合った若者たちの体験を下敷きに『ぼくを燃やす炎』(原題:El fuego en el que ardo)を書き上げて以来、続々と小説を発表。 Lo que nunca fuimos(ぼくたちが決してならなかったもの)で第1回 LGTBI 電子文学賞を受賞した。近年では SF、ユーモア小説を手掛けるなどジャンルを広げている。 翻訳:村岡直子(むらおか なおこ) 兵庫県出身、同志社大学文学部卒業。スペイン語翻訳者、講師、校正者。訳書に『雌犬』(ピラール・キンタナ著、国書刊行会)、『ガラスの虎たち』(トニ・ヒル著、小学館)、『ラスト・ウェイ・アウト』(フェデリコ・アシャット著、早川書房)、共訳書に『地政学の思考法』(ペドロ・バーニョス著、講談社)などがある。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/hielo/ 《この書籍について》 書名:ぼくに流れる氷 作:マイク・ライトウッド(Mike Lightwood) 訳:村岡直子 発行年:2023年10月 仕様:四六判/並製本/602ページ ジャンル:フィクション(ヤング・アダルト15歳以上) ISBN:978-4-909125-45-3 姉妹編『ぼくを燃やす炎』

-

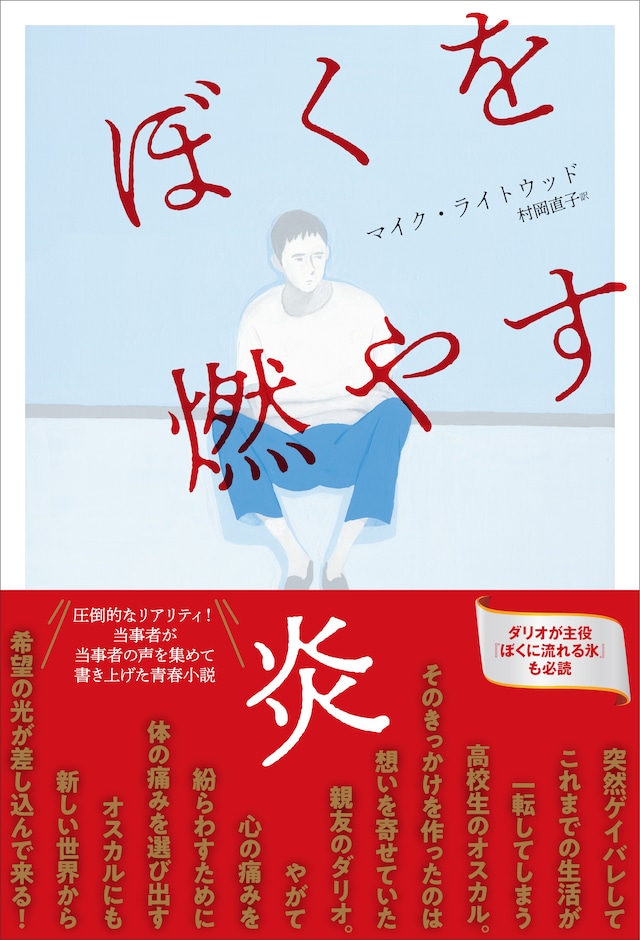

【書籍】ぼくを燃やす炎

¥2,530

ぼくたちは、自分のいちばんいいところを隠しながらでないと 日々を生きられない世界に住んでいる−−。 ある事件がきっかけで突然ゲイバレしてしまい、これまでの生活が一転してしまう高校生のオスカル。そのきっかけを作ったのは、なんと、想いを寄せて「秘密の関係」を楽しんでいた親友ダリオ。 ゲイバレ後の地獄のような日々に耐えきれず、心の痛みを紛らわすために体の痛みを選び出すオスカルだったが、一歩踏み出した新しい世界からは、希望の光が差し込んでくる! 著:マイク・ライトウッド(Mike Lightwood) ブロガー、翻訳家。ネットを通して知り合った若者たちの体験を下敷きに『ぼくを燃やす炎』(原題:El fuego en el que ardo)を書き上げて以来、続々と小説を発表。 Lo que nunca fuimos(ぼくたちが決してならなかったもの)で第1回 LGTBI 電子文学賞を受賞した。近年では SF、ユーモア小説を手掛けるなどジャンルを広げている。 翻訳:村岡直子(むらおか なおこ) 兵庫県出身、同志社大学文学部卒業。スペイン語翻訳者、講師、校正者。訳書に『雌犬』(ピラール・キンタナ著、国書刊行会)、『ガラスの虎たち』(トニ・ヒル著、小学館)、『ラスト・ウェイ・アウト』(フェデリコ・アシャット著、早川書房)、共訳書に『地政学の思考法』(ペドロ・バーニョス著、講談社)などがある。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/fuego/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に発送します。 《この書籍について》 書名:ぼくを燃やす炎 著者:マイク・ライトウッド 翻訳:村岡直子 発行年:2023年10月 仕様:四六判/並製本/574ページ ジャンル:フィクション ISBN:978-4-909125-44-6 ※本書は、2018年2月に刊行した『ぼくを燃やす炎』の改訂版として発行されました。 姉妹編『ぼくに流れる氷』

-

【電子書籍】ぼくを燃やす炎

¥1,980

《電子書籍のお届けについて》 EPUBファイル、PDFファイルでの納品となります。 購入された方には電子書籍ダウンロード用のリンクをメールでお送りいたします。リンクをクリックすると画像認証のページが立ち上がりますので、画像に表示されている文字をフォームに入力し、ファイルをダウンロードしてください。 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《電子書籍の読み方について》 当サイトで販売している電子書籍ファイルは、パソコンやスマートフォン、電子書籍専用端末などお好きな端末の電子書籍リーダーアプリでご覧いただけます。 くわしくはこちらをご覧ください。 http://thousandsofbooks.jp/faq/#ebook ぼくたちは、自分のいちばんいいところを隠しながらでないと 日々を生きられない世界に住んでいる−−。 ある事件がきっかけで突然ゲイバレしてしまい、これまでの生活が一転してしまう高校生のオスカル。そのきっかけを作ったのは、なんと、想いを寄せて「秘密の関係」を楽しんでいた親友ダリオ。 ゲイバレ後の地獄のような日々に耐えきれず、心の痛みを紛らわすために体の痛みを選び出すオスカルだったが、一歩踏み出した新しい世界からは、希望の光が差し込んでくる! 著:マイク・ライトウッド(Mike Lightwood) ブロガー、翻訳家。ネットを通して知り合った若者たちの体験を下敷きに『ぼくを燃やす炎』(原題:El fuego en el que ardo)を書き上げて以来、続々と小説を発表。 Lo que nunca fuimos(ぼくたちが決してならなかったもの)で第1回 LGTBI 電子文学賞を受賞した。近年では SF、ユーモア小説を手掛けるなどジャンルを広げている。 翻訳:村岡直子(むらおか なおこ) 兵庫県出身、同志社大学文学部卒業。スペイン語翻訳者、講師、校正者。訳書に『雌犬』(ピラール・キンタナ著、国書刊行会)、『ガラスの虎たち』(トニ・ヒル著、小学館)、『ラスト・ウェイ・アウト』(フェデリコ・アシャット著、早川書房)、共訳書に『地政学の思考法』(ペドロ・バーニョス著、講談社)などがある。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/fuego/ 《この書籍について》 書名:ぼくを燃やす炎 著者:マイク・ライトウッド 翻訳:村岡直子 発行年:2023年10月 仕様:四六判/並製本/574ページ ジャンル:フィクション ISBN:978-4-909125-44-6 ※本書は、2018年2月に刊行した『ぼくを燃やす炎』の改訂版として発行されました。 姉妹編『ぼくに流れる氷』

-

【書籍】ウィッピング・ガール トランスの女性はなぜ叩かれるのか

¥2,970

【 試し読み公開中:https://hanmoto9.tameshiyo.me/9784909125408 】 トランスジェンダー・アクティビズムとフェミニズム 両者が共闘するべき理由がある ヨーロッパ近世において王子が受けるべきむち打ちを受ける役の少年のことをウィッピング・ボーイと言った。現代ではスケープゴートの意味で使われる。トランスジェンダーの女性には同じことが起こっていると訴えるという著者は、女性嫌悪(ミソジニー)の表出として、女性性を表現するMTFのトランスジェンダーの女性がスケープゴート化されていると指摘する。 トランスフォビアやトランス差別と、女性差別の問題の根っこは同じだ・トランスジェンダー・アクティビストの著者が、トランスジェンダーの女性をウィッピングし続けるメディア、アカデミズム、作家、医療体制、社会、えせフェミニズムを徹底追及した怒涛の20章がついに邦訳。 著:ジュリア・セラーノ(Julia Serano) ジュリア・セラーノは、米国カリフォルニア州オークランド在住の女性ライター、パフォーマー、アクティビスト、そして生物学者である。著書に、Excluded: Making Feminist and Queer Movements More Inclusive(2013年度レズビアン・ノンフィクション・ジュディ・グラーン賞ファイナリスト)とOutspoken: A Decade of Transgender Activism and Trans Feminismなどがある。また、ジュリアの作品は各種アンソロジーに収められているほか、The Guardian、The Advocate、The Daily Beast、Bitch、AlterNet、Out、Msなどの雑誌や報道機関にも寄稿しており、彼女の著作は北米各地の大学で、クィア/ジェンダー・スタディーズ、社会学、心理学、ヒューマン・セクシュアリティ等の授業用教材として使われている。ジュリアは科学者としてコロンビア大学から生化学の博士号を授与され、カリフォルニア大学バークレー校で17年間、遺伝子学と進化発生生物学の分野で研究員として勤務した経験がある。 公式サイト:https://www.juliaserano.com/ 訳:矢部 文(やべ・あや) 翻訳家・教育コンサルタント。女性パートナーと結婚したレズビアンの娘を持つ母という立場で、米国のアジア系クィア/トランスコミュニティの団体(Okaeri LA、API Rainbow Parents of PFLAG NYC、NQAPIA)の社会変容活動に参加。日本人を含むアジア系性的マイノリティとその家族の可視化を通して家族の固定観念を覆すため、ワークショップや講演などの活動に携わっている。訳書に『ピア・サポート実践マニュアル』(共訳、川島書店)『世界のいじめ:各国の現状と取り組み』(共訳、金子書房)、『コンピュータユーザのための健康サバイバルガイド』(オライリージャパン)などがある。ニューヨーク在住。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/whippinggirl/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に発送します。 《この書籍について》 書名: ウィッピング・ガール トランスの女性はなぜ叩かれるのか 著:ジュリア・セラーノ 訳:矢部 文 発行年:2023年5月 仕様:四六判/並製本/430ページ ジャンル:エッセイ・ジェンダー研究 ISBN:978-4-909125-40-8

-

【電子書籍】ウィッピング・ガール トランスの女性はなぜ叩かれるのか

¥2,530

【 試し読み公開中:https://hanmoto9.tameshiyo.me/9784909125408 】 《電子書籍のお届けについて》 EPUB、PDFファイルでの納品となります。 購入された方には電子書籍ダウンロード用のリンクをメールでお送りいたします。リンクをクリックすると画像認証のページが立ち上がりますので、画像に表示されている文字をフォームに入力し、ファイルをダウンロードしてください。 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《電子書籍の読み方について》 当サイトで販売している電子書籍ファイルは、パソコンやスマートフォン、電子書籍専用端末などお好きな端末の電子書籍リーダーアプリでご覧いただけます。 くわしい電子書籍の読み方についてはこちらをご覧ください。 http://thousandsofbooks.jp/faq/#ebook トランスジェンダー・アクティビズムとフェミニズム 両者が共闘するべき理由がある ヨーロッパ近世において王子が受けるべきむち打ちを受ける役の少年のことをウィッピング・ボーイと言った。現代ではスケープゴートの意味で使われる。トランスジェンダーの女性には同じことが起こっていると訴えるという著者は、女性嫌悪(ミソジニー)の表出として、女性性を表現するMTFのトランスジェンダーの女性がスケープゴート化されていると指摘する。 トランスフォビアやトランス差別と、女性差別の問題の根っこは同じだ・トランスジェンダー・アクティビストの著者が、トランスジェンダーの女性をウィッピングし続けるメディア、アカデミズム、作家、医療体制、社会、えせフェミニズムを徹底追及した怒涛の20章がついに邦訳。 著:ジュリア・セラーノ(Julia Serano) ジュリア・セラーノは、米国カリフォルニア州オークランド在住の女性ライター、パフォーマー、アクティビスト、そして生物学者である。著書に、Excluded: Making Feminist and Queer Movements More Inclusive(2013年度レズビアン・ノンフィクション・ジュディ・グラーン賞ファイナリスト)とOutspoken: A Decade of Transgender Activism and Trans Feminismなどがある。また、ジュリアの作品は各種アンソロジーに収められているほか、The Guardian、The Advocate、The Daily Beast、Bitch、AlterNet、Out、Msなどの雑誌や報道機関にも寄稿しており、彼女の著作は北米各地の大学で、クィア/ジェンダー・スタディーズ、社会学、心理学、ヒューマン・セクシュアリティ等の授業用教材として使われている。ジュリアは科学者としてコロンビア大学から生化学の博士号を授与され、カリフォルニア大学バークレー校で17年間、遺伝子学と進化発生生物学の分野で研究員として勤務した経験がある。 公式サイト:https://www.juliaserano.com/ 訳:矢部 文(やべ・あや) 翻訳家・教育コンサルタント。女性パートナーと結婚したレズビアンの娘を持つ母という立場で、米国のアジア系クィア/トランスコミュニティの団体(Okaeri LA、API Rainbow Parents of PFLAG NYC、NQAPIA)の社会変容活動に参加。日本人を含むアジア系性的マイノリティとその家族の可視化を通して家族の固定観念を覆すため、ワークショップや講演などの活動に携わっている。訳書に『ピア・サポート実践マニュアル』(共訳、川島書店)『世界のいじめ:各国の現状と取り組み』(共訳、金子書房)、『コンピュータユーザのための健康サバイバルガイド』(オライリージャパン)などがある。ニューヨーク在住。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/whippinggirl/ 《この書籍について》 書名: ウィッピング・ガール トランスの女性はなぜ叩かれるのか 著:ジュリア・セラーノ 訳:矢部 文 発行年:2023年5月 仕様:四六判/並製本/430ページ ジャンル:エッセイ・ジェンダー研究 ISBN:978-4-909125-40-8

-

【書籍】綺譚花物語

¥1,760

SOLD OUT

2025年12月末販売終了になります 【 試し読み公開中:https://hanmoto.tameshiyo.me/9784909125378 】 日本時代と現代、二つの時代を描く 台湾発 至上の百合漫画 昭和11年。「高等女学校」「日本への進学」「職業婦人」といった「新しい未来」が少女たちの前に輝かしく提示され、それでもその未来への扉を開くか否かの選択は決して少女たちの自由意思にはゆだねられていなかった時代。 第一作「地上にて永遠に」 台中女学校に通う詠恩(インウン)と英子(えいこ)。仲の良い先輩後輩である二人だが、卒業後に二人を待つ未来はいずれも結婚であり、詠恩の卒業後は再び会えるかどうかもわからない。そんな二人の再会は、予想外の形で叶えられることに。 第二作「乙女の祈り」 同じく台中女学校の同級生である日本人の茉莉(まり)と台湾人の荷舟(かしゅう)。荷舟は卒業後も補習科に一年通い教師を目指す予定だったが、茉莉を待つ未来は東京での結婚だった。荷舟との別離を拒む茉莉は、とある禁忌に手を伸ばす。 第三作「小夜啼き鳥」 台中市内の林家の屋敷で「奥様」として優雅に暮らす若き妾の蘭鶯(ランイン)と、跡取りの「お嬢様」である女流詩人の雁聲(ガンシン)。かつて台中女学校を受験し合格していながらも籠の鳥となる未来しか許されなかった蘭鶯は、一つの決意を胸に秘めていた。 第四作「夢の通い路」 そして時は経ち、現代の台中。「21世紀の自由な台湾」で、昭和11年には到底考えられなかった人生を送っている二人の女性、大学院生の蜜容(ミーロン)と小説家志望の阿貓(アーマオ)。だが、彼女達は本当に「自由」なのだろうか? 昭和11年の鳥籠は、形を変えて二人を捕えてはいないのだろうか? 〈台湾漫画について〉 日本時代を通じて台湾でも定着しつつあった漫画文化も、戒厳令下に於いてはその表現に厳しい制約を受ける。このため台湾では海賊版という形で流れ込み非公式に販売された日本漫画が非常に人気を博し、エロ、グロなどの要素も含めて漫画家たちに大きな影響を与えた。現在でも日本式の漫画文法は、アメコミスタイル、バンドデシネスタイルと並んで台湾漫画に於ける主流な文法の一つになっている。特に少女漫画に於いてはキャラクターデザインなども含め日本漫画の影響が大きい。 《著者・訳者プロフィール》 作画:星期一回収日(シーチーシイーフイショウリー) 台南人。一杯のブラックコーヒーが毎日欠かせないプロの漫画家兼イラストレーター。これまでの出版作品はオリジナル漫画『九命人―溺光』『粉紅緞帶』、ドラマ『戀愛沙塵暴』コミカライズ版。2015年に東立出版少年漫画部門金賞及びバハームトAGC大賞漫画部門銅賞を受賞してデビュー。2019年には『粉紅緞帶』が第10回金漫獎で年度年度漫画大賞と少女漫画賞を受賞。 原作:楊双子(ようふたご) 台湾の小説家であり、大衆文学とサブカルチャーの研究者。「楊双子」は双子の姉妹「楊若慈」「楊若暉」の共同ペンネーム。これまでの出版作品は『撈月之人』『花開時節』『花開少女華麗島』『臺灣漫遊錄』及びアンソロジー『華麗島軼聞:鍵』。 翻訳:黒木夏兒(くろきなつこ) 台湾BL小説『ロスト・コントロール~虚無仮説~』で翻訳デビュー後、『示見の眼』シリーズ、映画『太陽の子』、漫画『北城百畫帖~カフェーヒャッガドウ~』『書店本事』(共訳)、『TAIWAN FACE』(共訳)など台湾作品の翻訳を手掛ける。最新翻訳作品は『緑の牢獄 沖縄西表炭坑に眠る台湾の記憶』を翻訳。映画「緑の牢獄」及び、映画『緑の牢獄』。翻訳待機作品は台湾漫画『友繪の小梅屋備忘録(仮)』と『蘭人異聞録』 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/hanamonogatari/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に発送します。 《この書籍について》 書名: 綺譚花物語 作画:星期一回収日 原作:楊双子 翻訳:黒木夏兒 仕様:並製本/A5判/242ページ 発行年:2022年10月 ジャンル:外国文学・コミック ISBN:978-4-909125-37-8

-

【電子書籍】綺譚花物語

¥1,650

SOLD OUT

2025年12月末販売終了になります 【 試し読み公開中:https://hanmoto.tameshiyo.me/9784909125378 】 《電子書籍のお届けについて》 PDFファイルでの納品となります。 購入された方には電子書籍ダウンロード用のリンクをメールでお送りいたします。リンクをクリックすると画像認証のページが立ち上がりますので、画像に表示されている文字をフォームに入力し、ファイルをダウンロードしてください。 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《電子書籍の読み方について》 当サイトで販売している電子書籍ファイルは、パソコンやスマートフォン、電子書籍専用端末などお好きな端末の電子書籍リーダーアプリでご覧いただけます。 くわしい電子書籍の読み方についてはこちらをご覧ください。 http://thousandsofbooks.jp/faq/#ebook 日本時代と現代、二つの時代を描く 台湾発 至上の百合漫画 昭和11年。「高等女学校」「日本への進学」「職業婦人」といった「新しい未来」が少女たちの前に輝かしく提示され、それでもその未来への扉を開くか否かの選択は決して少女たちの自由意思にはゆだねられていなかった時代。 第一作「地上にて永遠に」 台中女学校に通う詠恩(インウン)と英子(えいこ)。仲の良い先輩後輩である二人だが、卒業後に二人を待つ未来はいずれも結婚であり、詠恩の卒業後は再び会えるかどうかもわからない。そんな二人の再会は、予想外の形で叶えられることに。 第二作「乙女の祈り」 同じく台中女学校の同級生である日本人の茉莉(まり)と台湾人の荷舟(かしゅう)。荷舟は卒業後も補習科に一年通い教師を目指す予定だったが、茉莉を待つ未来は東京での結婚だった。荷舟との別離を拒む茉莉は、とある禁忌に手を伸ばす。 第三作「小夜啼き鳥」 台中市内の林家の屋敷で「奥様」として優雅に暮らす若き妾の蘭鶯(ランイン)と、跡取りの「お嬢様」である女流詩人の雁聲(ガンシン)。かつて台中女学校を受験し合格していながらも籠の鳥となる未来しか許されなかった蘭鶯は、一つの決意を胸に秘めていた。 第四作「夢の通い路」 そして時は経ち、現代の台中。「21世紀の自由な台湾」で、昭和11年には到底考えられなかった人生を送っている二人の女性、大学院生の蜜容(ミーロン)と小説家志望の阿貓(アーマオ)。だが、彼女達は本当に「自由」なのだろうか? 昭和11年の鳥籠は、形を変えて二人を捕えてはいないのだろうか? 〈台湾漫画について〉 日本時代を通じて台湾でも定着しつつあった漫画文化も、戒厳令下に於いてはその表現に厳しい制約を受ける。このため台湾では海賊版という形で流れ込み非公式に販売された日本漫画が非常に人気を博し、エロ、グロなどの要素も含めて漫画家たちに大きな影響を与えた。現在でも日本式の漫画文法は、アメコミスタイル、バンドデシネスタイルと並んで台湾漫画に於ける主流な文法の一つになっている。特に少女漫画に於いてはキャラクターデザインなども含め日本漫画の影響が大きい。 《著者・訳者プロフィール》 作画:星期一回収日(シーチーシイーフイショウリー) 台南人。一杯のブラックコーヒーが毎日欠かせないプロの漫画家兼イラストレーター。これまでの出版作品はオリジナル漫画『九命人―溺光』『粉紅緞帶』、ドラマ『戀愛沙塵暴』コミカライズ版。2015年に東立出版少年漫画部門金賞及びバハームトAGC大賞漫画部門銅賞を受賞してデビュー。2019年には『粉紅緞帶』が第10回金漫獎で年度年度漫画大賞と少女漫画賞を受賞。 原作:楊双子(ようふたご) 台湾の小説家であり、大衆文学とサブカルチャーの研究者。「楊双子」は双子の姉妹「楊若慈」「楊若暉」の共同ペンネーム。これまでの出版作品は『撈月之人』『花開時節』『花開少女華麗島』『臺灣漫遊錄』及びアンソロジー『華麗島軼聞:鍵』。 翻訳:黒木夏兒(くろきなつこ) 台湾BL小説『ロスト・コントロール~虚無仮説~』で翻訳デビュー後、『示見の眼』シリーズ、映画『太陽の子』、漫画『北城百畫帖~カフェーヒャッガドウ~』『書店本事』(共訳)、『TAIWAN FACE』(共訳)など台湾作品の翻訳を手掛ける。最新翻訳作品は『緑の牢獄 沖縄西表炭坑に眠る台湾の記憶』を翻訳。映画「緑の牢獄」及び、映画『緑の牢獄』。翻訳待機作品は台湾漫画『友繪の小梅屋備忘録(仮)』と『蘭人異聞録』 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/hanamonogatari/ 《この書籍について》 書名: 綺譚花物語 作画:星期一回収日 原作:楊双子 翻訳:黒木夏兒 仕様:並製本/A5判/242ページ 発行年:2022年10月 ジャンル:外国文学・コミック ISBN:978-4-909125-37-8

-

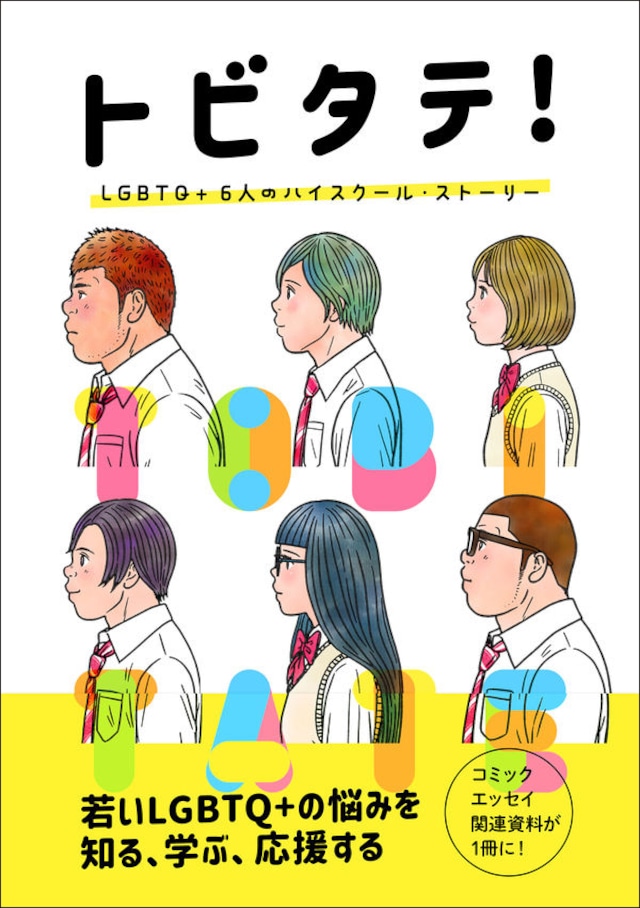

【書籍】トビタテ! LGBTQ+ 6人のハイスクール・ストーリー

¥1,760

【 試し読み公開中:https://hanmoto.tameshiyo.me/9784909125392 】 コミック、エッセイ、関連資料が1冊に。 若いLGBTQ+の悩み、迷い、優しさ、そして勇気がギュッとつまった胸キュン・ストーリーを通じて、彼らの悩みを、知る、学ぶ、応援する。 男性として扱われることに違和感を覚えるも、女性として生きたいわけではないと思い悩む凛。ゲイというセクシャリティを自分自身で受け止めることができず、ついつい何事にも否定的になり、周囲に嫌がらせをしてしまう輝。転校生のさやかは正義感が強いレズビアン。寡黙な優等生タイプの智史、明るくフェミニンな雰囲気のオープン・ゲイの虹太、明るく優しい性格が魅力の陽菜。 ここにいるのは、自分自身に正直であろうと、そして誰も傷つけたくないと葛藤するティーンたちばかり。 周囲への初めての告白(カミングアウト)、初めてみつけた理解者や仲間たち、彼らとの適切な距離を保つことの難しさ、そして常にある自分自身との葛藤。悩んだ末に決断した海外留学。 《著者・訳者プロフィール》 コミック「言いたいヒミツ」:野原くろ (のはらくろ) ニューヨーク、Pratt Institute中退、1995年12月雑誌『薔薇族(96年2月号)』で漫画家デビュー。その後、イラストレーターとして活躍しながら、古川書房から単行本『ミルク』全3巻を刊行、雑誌「Badi」の連載などでも作品を発表し続け、現在は単行本『下宿のお兄さん』が6巻まで刊行中、また新作『玄太はオレが好き』をWEBマガジン「newTOKYO」に連載中。韓国の6699pressが制作した『キミのセナカ』は韓国、台湾で出版後、日本でも発行され話題に。また、フランスでは電子書籍連載後に書籍化もされた。バンドcali≠gariのギタリスト桜井青と「くろとあお」でも活動中。 エッセイ/お役立ち資料:エスムラルダ 1994年よりドラァグクイーンとして各種イベントやメディア、舞台などに出演。2002年、東京都「ヘブン・アーティスト」ライセンスを取得。 脚本家・ライターとしても活動しており、舞台・ドラマの脚本や東宝ミュージカル『プリシラ』(宮本亞門演出)の翻訳を手がける。近著に『ロジカルメモ』(アスコム刊)。また2018年12月、作詞家・及川眠子、作曲家・中崎英也のプロデュースにより、ドラァグクイーン・ディーヴァ・ユニット「八方不美人」を結成し、CDデビュー。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/prideyouth/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に発送します。 《この書籍について》 書名: トビタテ! LGBTQ+ 6人のハイスクール・ストーリー 作:野原くろ/エスムラルダ 発行年:2022年6月 仕様:並製本/A5判/150ページ ジャンル:コミック/エッセイ/教育 ISBN:ISBN978-4-909125-39-2

-

【電子書籍】トビタテ! LGBTQ+ 6人のハイスクール・ストーリー

¥1,650

【 試し読み公開中:https://hanmoto.tameshiyo.me/9784909125392 】 《電子書籍のお届けについて》 PDFファイルでの納品となります。 購入された方には電子書籍ダウンロード用のリンクをメールでお送りいたします。リンクをクリックすると画像認証のページが立ち上がりますので、画像に表示されている文字をフォームに入力し、ファイルをダウンロードしてください。 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《電子書籍の読み方について》 当サイトで販売している電子書籍ファイルは、パソコンやスマートフォン、電子書籍専用端末などお好きな端末の電子書籍リーダーアプリでご覧いただけます。 くわしい電子書籍の読み方についてはこちらをご覧ください。 http://thousandsofbooks.jp/faq/#ebook コミック、エッセイ、関連資料が1冊に。 若いLGBTQ+の悩み、迷い、優しさ、そして勇気がギュッとつまった胸キュン・ストーリーを通じて、彼らの悩みを、知る、学ぶ、応援する。 男性として扱われることに違和感を覚えるも、女性として生きたいわけではないと思い悩む凛。ゲイというセクシャリティを自分自身で受け止めることができず、ついつい何事にも否定的になり、周囲に嫌がらせをしてしまう輝。転校生のさやかは正義感が強いレズビアン。寡黙な優等生タイプの智史、明るくフェミニンな雰囲気のオープン・ゲイの虹太、明るく優しい性格が魅力の陽菜。 ここにいるのは、自分自身に正直であろうと、そして誰も傷つけたくないと葛藤するティーンたちばかり。 周囲への初めての告白(カミングアウト)、初めてみつけた理解者や仲間たち、彼らとの適切な距離を保つことの難しさ、そして常にある自分自身との葛藤。悩んだ末に決断した海外留学。 《著者・訳者プロフィール》 コミック「言いたいヒミツ」:野原くろ (のはらくろ) ニューヨーク、Pratt Institute中退、1995年12月雑誌『薔薇族(96年2月号)』で漫画家デビュー。その後、イラストレーターとして活躍しながら、古川書房から単行本『ミルク』全3巻を刊行、雑誌「Badi」の連載などでも作品を発表し続け、現在は単行本『下宿のお兄さん』が6巻まで刊行中、また新作『玄太はオレが好き』をWEBマガジン「newTOKYO」に連載中。韓国の6699pressが制作した『キミのセナカ』は韓国、台湾で出版後、日本でも発行され話題に。また、フランスでは電子書籍連載後に書籍化もされた。バンドcali≠gariのギタリスト桜井青と「くろとあお」でも活動中。 エッセイ/お役立ち資料:エスムラルダ 1994年よりドラァグクイーンとして各種イベントやメディア、舞台などに出演。2002年、東京都「ヘブン・アーティスト」ライセンスを取得。 脚本家・ライターとしても活動しており、舞台・ドラマの脚本や東宝ミュージカル『プリシラ』(宮本亞門演出)の翻訳を手がける。近著に『ロジカルメモ』(アスコム刊)。また2018年12月、作詞家・及川眠子、作曲家・中崎英也のプロデュースにより、ドラァグクイーン・ディーヴァ・ユニット「八方不美人」を結成し、CDデビュー。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/prideyouth/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に電子書籍ダウンロード用のリンクをメールでお送りいたします。 《この書籍について》 書名: トビタテ! LGBTQ+ 6人のハイスクール・ストーリー 作:野原くろ/エスムラルダ 発行年:2022年6月 仕様:150ページ ジャンル:コミック/エッセイ/教育 ISBN:ISBN978-4-909125-39-2

-

【書籍】ぼくらのサブウェイ・ベイビー

¥1,980

【 試し読み公開中:https://hanmoto.tameshiyo.me/9784909125361】 ニューヨークの地下鉄でおきた奇跡の実話 たくさんの偶然を積み重ねて 僕たちのもとに赤ちゃんがやってきた! これは、ニューヨーク市の地下鉄で自分の家族を見つけたある赤ちゃんのおはなし。 8月のよるのこと。 その赤ちゃんとの出会いは、ダニーと、パートナーのピートの人生を大きく変えました。 まるで奇跡のような 本当の出来事です。 《著者・訳者プロフィール》 作:ピーター・マーキュリオ(Peter Mercurio) 非営利劇団「Other Side Productions(アザー・サイド・プロダクションズ)」の創設者で芸術監督。《ニューヨーク・タイムズ》や《マリー・クレア・オーストラリア》《リーダーズ・ダイジェスト》にも寄稿。ニューヨーク市で夫ダニーと暮らす。2人の息子ケヴィンは現在大学在学中。 petermercurio.com 絵:レオ・エスピノーサ(Leo Espinosa) コロンビア・ボゴタ出身のイラストレーター、デザイナー。受賞歴もあり、児童向けの絵本ではJunot Díaz(ジュノ・ディアズ)の『Islandborn』(島生まれ)など。作品は《ニューヨーカー》《エスクワイア》《ニューヨーク・タイムズ》《アトランティック》などで掲載。家族とともに米ユタ州ソルトレークシティ在住。 studioespinosa.com 北丸雄二(きたまるゆうじ) ジャーナリスト、作家。中日新聞(東京新聞)NY支局長から1996年にし、在NYのまま日本向けに国際政治・社会・文化などの情報を発信。2018年に東京に拠点を移しラジオやネット番組でニュース解説などを行う。訳書に『LGBTヒストリーブック 絶対に諦めなかった人々の100年の闘い』(サウザンブックス社)などの他、ブロードウェイ演劇台本も多数訳出、近著には『愛と差別と友情とLGBTQ+ 言葉で闘うアメリカの記録と内在する私たちの正体』(人々舎)がある。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/oursubwaybaby/ 《書籍のお届けについて》 ご注文が確定してから3営業日以内に発送します。 《この書籍について》 書名: ぼくらのサブウェイ・ベイビー 作:ピーター・マキューリオ 絵:レオ・エスピノーサ 訳:北丸雄二 発行年:2022年4月 仕様:上製本/A4変形判/36ページ ジャンル:ノンフィクション・絵本 ISBN:978-4-909125-36-1

-

【電子書籍】ぼくらのサブウェイ・ベイビー

¥1,650

【 試し読み公開中:https://hanmoto.tameshiyo.me/9784909125361】 ニューヨークの地下鉄でおきた奇跡の実話 《電子書籍のお届けについて》 PDFファイルでの納品となります。 購入された方には電子書籍ダウンロード用のリンクをメールでお送りいたします。リンクをクリックすると画像認証のページが立ち上がりますので、画像に表示されている文字をフォームに入力し、ファイルをダウンロードしてください。 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《電子書籍の読み方について》 当サイトで販売している電子書籍ファイルは、パソコンやスマートフォン、電子書籍専用端末などお好きな端末の電子書籍リーダーアプリでご覧いただけます。 くわしい電子書籍の読み方についてはこちらをご覧ください。 http://thousandsofbooks.jp/faq/#ebook たくさんの偶然を積み重ねて 僕たちのもとに赤ちゃんがやってきた! これは、ニューヨーク市の地下鉄で自分の家族を見つけたある赤ちゃんのおはなし。 8月のよるのこと。 その赤ちゃんとの出会いは、ダニーと、パートナーのピートの人生を大きく変えました。 まるで奇跡のような 本当の出来事です。 《著者・訳者プロフィール》 作:ピーター・マーキュリオ(Peter Mercurio) 非営利劇団「Other Side Productions(アザー・サイド・プロダクションズ)」の創設者で芸術監督。《ニューヨーク・タイムズ》や《マリー・クレア・オーストラリア》《リーダーズ・ダイジェスト》にも寄稿。ニューヨーク市で夫ダニーと暮らす。2人の息子ケヴィンは現在大学在学中。 petermercurio.com 絵:レオ・エスピノーサ(Leo Espinosa) コロンビア・ボゴタ出身のイラストレーター、デザイナー。受賞歴もあり、児童向けの絵本ではJunot Díaz(ジュノ・ディアズ)の『Islandborn』(島生まれ)など。作品は《ニューヨーカー》《エスクワイア》《ニューヨーク・タイムズ》《アトランティック》などで掲載。家族とともに米ユタ州ソルトレークシティ在住。 studioespinosa.com 北丸雄二(きたまるゆうじ) ジャーナリスト、作家。中日新聞(東京新聞)NY支局長から1996年にし、在NYのまま日本向けに国際政治・社会・文化などの情報を発信。2018年に東京に拠点を移しラジオやネット番組でニュース解説などを行う。訳書に『LGBTヒストリーブック 絶対に諦めなかった人々の100年の闘い』(サウザンブックス社)などの他、ブロードウェイ演劇台本も多数訳出、近著には『愛と差別と友情とLGBTQ+ 言葉で闘うアメリカの記録と内在する私たちの正体』(人々舎)がある。 《書籍の詳細について》 http://thousandsofbooks.jp/project/oursubwaybaby/ 《書籍のお届けについて》 メールはご注文が確定してから3営業日以内にお送りします。 《この書籍について》 書名: ぼくらのサブウェイ・ベイビー 作:ピーター・マキューリオ 絵:レオ・エスピノーサ 訳:北丸雄二 発行年:2022年4月 仕様:A4変形判/36ページ ジャンル:ノンフィクション・絵本 ISBN:978-4-909125-36-1